Las siguientes palabras de Chesterton pueden servir para conectar los dos capítulos anteriores sobre la cognición, la verdad y el arte, con este nuevo en el que vamos a intentar hablar de la belleza en la experiencia artística.

El lenguaje no es en absoluto una cosa científica, sino una cosa artística, algo inventado por cazadores, asesinos y otros artistas mucho antes de que la ciencia fuera siquiera soñada. La verdad es simplemente que la lengua no es un instrumento en el que se pueda confiar, como un teodolito o una cámara. La lengua es un miembro poco dócil, como la llamó el sabio, una cosa poética y peligrosa, como la música o el fuego.

Y de entre los vocablos de la lengua, el de la belleza, también poético, pero peligroso y poco confiable. Me resulta especialmente difícil hablar de la belleza. Si se lee este y este texto quizás pueda entenderse por qué. Todos nosotros recordamos experiencias donde la belleza está presente con intensidad. Algunas artísticas, y otras no. Parece como si la belleza poseyera algo mágico y sobrenatural, sublime y trágico, y que precisamente ese halo es el que desearíamos aprehender cuando la buscamos en nuestras vidas. En las “Elegías de Duino”, Rilke nos muestra esa faceta jánica y temible de la belleza,

… de lo terrible

lo bello no es más que ese grado

que aún soportamos. Y si lo admiramos

es porque en su calma desdeña destruirnos.

Sin embargo, con más frecuencia de la que somos conscientes, buscamos y compramos belleza, para decorar nuestras casas, en la elección de nuestro coche, cuando nos cortamos el pelo, elegimos un lugar exótico para disfrutar nuestras vacaciones o simplemente cuando nos intentamos rodear de cosas agradables y crear un entorno armónico, ordenado y limpio.

En el diálogo Hipias, un joven Sócrates ya intentaría abordar el análisis de la esencia de la belleza, una empresa que entonces se le antojó ardua y compleja: “lo bello es difícil”. También Dostoievski nos muestra la faz paradójica y perversa de lo bello, que adquiere tintes casi espantosos en Los hermanos Karamazov, y donde se define la belleza como “el lugar donde se reúnen todas las contradicciones”. O la bella y perversa Nefer, ese personaje que con tanta maestría supo dar vida Waltari en “Sinoé el egipcio”.

La belleza resulta similar al concepto de verdad, con las mismas ambigüedades. Qué duda cabe, todos deseamos tener relaciones sinceras, no querríamos ser engañados y nos causa dolor el deterioro de las cosas, que aquellos lugares o situaciones bellas y ciertas se puedan corromper. La mentira y la corrupción no resultan deseables. Pero la fealdad y el error, aun cuando intentemos evitarlos, resultan elementos consustanciales a la vida, inherentes al hecho de querer estar rodeados de belleza y de verdad, porque no existirían los polos positivos sin sus correlatos negativos. De la mentira y la corrupción nos perturba que sean intencionales, que sean causadas por una voluntad que pretende despojarnos de la belleza y de la verdad, en cambio, la fealdad y el error resultan inherentes a la búsqueda y al deseo de vivir rodeados precisamente de sus opuestos.

A la belleza se la suele relacionar con la armonía, el orden, el equilibrio, la serenidad o la limpieza. Como manifestó Santo Tomás en la Summa Theologica,

Lo bello consiste en la debida proporción, porque los sentidos se deleitan con las cosas bien proporcionadas.

Todos ellos valores buenos y deseables, ingredientes propios de lo que yo llamaría el “estado de descanso”. Tras una larga jornada laboral me tomo un whisky, me siento en mi sillón, pongo música y sueño con un paisaje montaraz. Pero ¿no vamos a descansar eternamente, no?

Los mitos que incluyen la belleza como algo sustancial resultan muchas veces perturbadores. Recuerdo la belleza pecadora del árbol del bien y del mal, o la fascinante mirada de Elena de Troya y su traición, el Juicio de Paris, el pobre Narciso, Adonis, o la ninfa Dafne, y por supuesto, la belleza eterna e insultante de Dorian Grey. La belleza posee un elemento de fascinación que ha sido utilizado como señuelo para el engaño, la traición o la corrupción. Por ello el cristianismo, tal y como nos explica U. Eco en “Historia de la belleza”, mantuvo con ella una relación ambigua y esquizofrénica, como fuente de pecado, pero también como imagen de la santidad o de la misma existencia de dios.

Ficino afirmaría lo siguiente:

Dios es el más grande artista (artifex), mientras que el hombre sólo capta el reflejo de la belleza procedente de Dios, que es el reflejo de la luz divina en las cosas.

Con la belleza ocurre lo mismo que con la verdad o la virtud, que se convierten en problemáticas cuando un Estado, una religión o una secta intentan legislar o pontificar sobre ellas. Si los críticos de arte, los políticos, los curas y los tertulianos nos dejaran tranquilos con nuestras bellezas, no creo que fuera necesario dedicarle demasiado tiempo a estos conceptos. Por ello, las reflexiones que os cuento sobre la belleza, no nacen del deseo de clarificar o definir el escurridizo concepto de belleza, sino de defenderme de los apóstoles de la belleza. Tal y como intentó mostrarnos Spinoza en el siglo XVII, uno de tantos filósofos perseguidos:

No atribuyo a la naturaleza ni belleza ni fealdad, ni orden ni desorden, porque sólo remitiéndonos a nuestra imaginación se puede decir que las cosas son bellas o feas, ordenadas o desordenadas.

Anticipo de lo que un siglo después afirmaría Hume, el empirista:

La belleza no es una cualidad de las cosas mismas: existe tan sólo en la mente del que las contempla y cada mente percibe una belleza distinta. Puede incluso suceder que alguien perciba fealdad donde otro experimenta una sensación de belleza; y cada uno debería conformarse con su sensación sin pretender regular la de los demás.

Empecemos por lo feo. A mí no me repugnan especialmente las cosas feas. Afortunadamente no nos pasamos las horas valorando la belleza o la fealdad de las cosas, o de las personas que nos rodean, pero cuando a veces me detengo a observar lo feo, lo realmente feo, en numerosas ocasiones no me parece tan feo. Y lo mismo me ocurre con lo bello. Porque creo que ambos términos, aun cuando la gramática los defina como antónimos, no lo son tanto. Entre las extremas fealdad y belleza existen muchos grados, muchos matices, todo un panorama de medias verdades entre las que estamos obligados a vivir a diario.

La belleza no es patrimonio exclusivo del arte, aun cuando la ciencia de la estética le haya dedicado páginas memorables. Y tampoco la belleza resulta un ingrediente imprescindible de las experiencias artísticas, aun cuando ciertos artistas y críticos hayan declarado en reiteradas ocasiones que el objetivo primordial que asiste al artista consiste en crear belleza, en reflejar o imitar la belleza de la naturaleza. Digamos que existe mucho arte feo, o por lo menos no bello, y que la cualidad de bello no siempre nos produce emoción y conocimiento. Si fuera así, por qué razón llevo ya catorce capítulos hablando de arte si este se redujera a la simple contemplación de la belleza.

Sobre el significado de la belleza habló Darwin, sobre la belleza animal y humana y su significado y valor en la evolución genética como factor de selección. A la biología genetista le gusta escoger conceptos y pasarles el escáner de la selección natural: amor, altruismo, mentira, homosexualidad, etc. Como si el sentido de estos conceptos fuera claro y fácilmente observable, común a cualquier circunstancia y momento histórico, y por tanto, claramente atribuible a una ventaja vital y a un gen específico. Y es que la belleza, consideran, sólo existiría si fuera un elemento de selección natural detectable a lo largo de la evolución filogenética. Pero qué belleza, qué egoísmo, qué tipo de inteligencia o atractivo sexual igualmente aplicable a un pavo real, a un cerdo, a una ameba, a un mono mico, al aborigen australiano o al emprendedor del capitalismo cognitivo. Estos estudios e investigaciones resultan estimables, aportan conocimiento y he empleado muchas horas de placer en su lectura, pero no creo que ayuden a esclarecer, y sobre todo, distinguir, lo que resulta apropiado opinar acerca de lo humano, y en concreto, sobre la belleza.

Dutton comienza su libro “El instinto del arte”, recordándonos la pintura America’s most wanted, ejecutada por Komar y Mecadim, el experimento que llevaron a cabo con el objetivo de pintar un cuadro lo más universalmente bello. Estudiaron los gustos de ciudadanos de diferentes países, y se fijaron en los almanaques que la mayor parte de las personas colgamos en nuestros hogares, y comprobaron que poseían unas constancias estéticas en cuanto a tipo de paisaje, color, etc. Y sacaron el común denominador para hacer ¿el cuadro más bello del mundo o el cuadro estadísticamente mejor valorado? No es lo mismo. Independientemente de ello, esto dio pie a una serie de investigaciones de corte genetista y evolutivo para intentar correlacionar la preferencia estadística hacia ese tipo de paisaje o entorno natural en relación con la supervivencia humana durante el paleolítico, y por tanto, para vincular atracción, seguridad, recursos, en suma, supervivencia y belleza. Según estos estudios, lo bello sería lo que nos reportaría mayor probabilidad de sobrevivir en un ambiente natural, lo que más se parecería a ese entorno perfecto y seguro y ubérrimo donde el agua, la flora y los animales siempre nos resultaran benévolos y poco peligrosos, el hábitat mejor adaptado a nuestras necesidades vitales.

En verdad, creo que lo que el ser humano anhela realmente al visualizar esas imágenes, tal y como fue desarrollada esta investigación neo-darwiniana, es la utilidad vinculada a poder vivir en un determinado entorno natural proveedor de recursos y seguridades. Los investigadores, por tanto, identificaron utilidad con belleza, como si al desear el fajo más gordo de billetes éste automáticamente fuera más bello que el pequeño. No es que lo bello deba ser inútil, como pretendía el idealismo kantiano, por ejemplo, pero prefiero no seguir indagando en esta relación que vista la historia de la estética sería como meter la mano en un avispero. Más tarde me arriesgaré, sin embargo, en otro capítulo.

Se ha intentado, incluso, detectar la esencia de la belleza humana en la capacidad de un rostro o un cuerpo para reflejar su idoneidad reproductiva, y por tanto, correlacionar la carnosidad de una teta, la jugosidad de un labio, la simetría de un rostro o la transparencia de un iris con la capacidad de esa hembra para dar a luz retoños sanos y fuertes. Como si los feos no tuviéramos también hijos y no poblaran gracias a su éxito reproductivo toda la extensión del globo. ¿Por qué existe este placer inextinguible, en algunas personas, por intentar a toda costa asentar la belleza o la moral en el innatismo, en el instinto, en algo esencial, propio y exclusivo del ser humano, y sobre el que descansaría la universalidad de su definición?

Como ha destacado el neurocientífico Ramachandran, la emotividad que desplegamos ante las imágenes y los sonidos que percibimos constituye un elemento indispensable de nuestra supervivencia. Los sentimientos de repulsión o atracción, entre otros, resultan fundamentales para activar las oportunas estrategias sensomotrices de huida ante el peligro o de acercamiento, por ejemplo, ante la comida o el sexo propicio. Pero esas imágenes o sonidos que nos van a repercutir de modo tan emotivo no las tenemos todas las personas grabadas en nuestros genes y mentes del mismo modo, sino que el proceso de identificación, codificación y conceptualización de dichas imágenes se aprehende culturalmente según unos esquemas de aprendizaje, por lo que los “moldes” o categorías de lo repulsivo, lo bello, lo temible o lo atractivo no se han mantenido nunca constantes para todas las culturas, situaciones e individuos. Nuestra percepción selecciona la realidad, toma una muestra a la que le añade una emotividad, y ambos procesos se encuentran inextricablemente relacionados con los mundos que cada ser humano o comunidad fabrica en torno a su experiencia y deseo.

¿Qué grita el mensajero en la escena de las brujas de Macbeth? Nada menos que “lo bello es feo y lo feo es bello”. Comprobémoslo con un ejemplo tomado de la historia de la psiquiatría y la criminología.

A finales del siglo XIX C. Lombroso, fiel representante de la criminología positivista, quiso demostrar científicamente que los criminales podrían ser detectados a través de su aspecto físico, que su fealdad moral estaría correlacionada inexorablemente con ciertos rasgos anatómicos, muy alejados, por supuesto, del ideal decimonónico de belleza. Afortunadamente, no tuvo éxito en la confección de su atlas criminológico. Pero lo irónico del caso lo constituyen las investigaciones que otro representante de esta corriente psiquiátrica abordó en Estados Unidos. F. Galton, a la sazón primo de Darwin, recogió fotos de criminales y utilizó un innovador método fotográfico para superponerlas con el objetivo de poder elaborar retratos-modelo de diferentes conductas criminales. Con independencia de que los fotografiados fueran realmente los perpetradores de las fechorías que se les atribuían (evidentes fallos del sistema judicial norteamericano), y de que las fotos que les hicieron rebelasen objetivamente su personalidad, lo cierto es que el resultado que obtuvo fue totalmente contrario a lo que esperaba demostrar.

Él confiaba en que al superponer las caras de numerosos violadores, por ejemplo, la cara así compuesta como media o representativa de este tipo de delito ofrecería un rostro vil y despiadado de absoluta fealdad moral y física, y que lo caricaturesco o exagerado de ciertos rasgos físicos muy concretos serían los que habría que buscar en la sociedad para detectar potenciales o reales violadores.

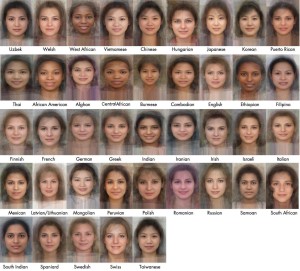

Pero como se ve en la imagen que se adjunta, la composición media de fealdades ofreció rostros más bellos que los originales (o menos feos), y en los que los rasgos “identificativos” del delito lejos de resaltarse, se desvanecían. Recientemente, la investigadora J. Langois, de la Universidad de Texas, reconstruyó el trabajo de Galton con nuevas herramientas informáticas, y llegó a la conclusión de que cuantos más rostros se superponían, tanto de una muestra aleatoria como sesgada (por ejemplo, criminal) el rostro medio resultante siempre iba a resultar más bello. Porque el proceso de promediado siempre elimina los “extremos” y produce rostros simétricos y proporcionados. Por ejemplo, cuanto más numerosa sea la muestra, las narices grandes tenderán a igualar a las excesivamente pequeñas, o los rostros torcidos hacia la derecha a los que lo tienen deforme hacia la izquierda, por lo que casi todas las “imperfecciones” siempre tenderán a corregirse matemáticamente en el rostro promedio.

En la siguiente imagen se comprueba esto mismo en el caso de rostros femeninos no especialmente delictivos, y promediados en diferentes ámbitos geográficos. Se aprecia que todos ellos son bellos, o por lo menos, ninguno puede describirse como feo según nuestros cánones de belleza.

Pero la investigación fue aún más lejos, y demostró que no todos los rostros simétricos y proporcionados resultan bellos, sino únicamente aquellos que eran “averageness”, es decir, que compendiaban la media de los rostros que estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor. El ser humano es un ponderador (promediador) de rostros (coinófilo), y de otras características anatómicas y naturales, y esta aptitud es la que utiliza la mente para establecer patrones y cánones, para comparar y resaltar rasgos y peculiaridades, y para despertar emociones. Es decir, a partir de lo que cada individuo percibe habitualmente durante su infancia, de cómo haya realizado su aprendizaje cognitivo y de lo que vaya buscando a medida que atesora experiencia, irá estableciendo unos cánones de clasificación, entre los que se encuentra el de belleza. Lo cual no quiere decir que a nivel corporal y paisajístico, por ejemplo, el artista busque reflejar la belleza (la media de lo que él percibe y que nunca coincidirá exactamente con la que a su vez poseen otras personas), sino que utilizará ese canon “aceptado” o comprensible para distorsionarlo, caricaturizarlo, deformarlo, ponderarlo, sublimarlo, etc., con objeto de crear una obra de arte-cognitiva que nos aporte conocimiento y emoción.

La sociedad, la publicidad, el Estado nos presentan imágenes, que junto con las que nosotros buscamos, y según nuestro especial modo de percibir, van a conformar el imaginario en el que vamos a promediar, la colección de muestras con las que vamos a crear nuestros patrones cognitivos en relación con tantas cosas, y en particular, en torno a nuestro concepto de belleza, como ponderación de todo lo que percibimos, de lo más feo a lo más bello.

En las fronteras del arte (xiv) by Rui Valdivia is licensed under a Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional License.

EN LAS FRONTERAS DEL ARTE (xiv) https://ruivaldivia.net/2016/07/11/en-las-fronteras-del-arte-xiv/

Me gustaMe gusta

@ruivaldivia Sobre «lo feo», la lectura de «Mondo Bulldog» de Jordi Costa me iluminó mucho. A ver si lo encuentras en la biblioteca o te lo dejo, o a malas te resumiré alguna idea clave.

Me gustaMe gusta

@antonio gracias, Antonio.

Me gustaMe gusta

@antonio Antonio, no lo encuentro, está agotado. Y no veo por ningún lado una edición digital.Por referencias que he leído creo que me resultaría de interés.

Me gustaMe gusta

@ruivaldivia Te lo traigo en mi próxima visita a Madrid!

Me gustaMe gusta

@antonio Muchas gracias. Inicio la cuenta atrás…..

Me gustaMe gusta